[作者简介] 1.郭夏娟(https://orcid.org/0000-0001-9196-1699),女, 浙江大学公共管理学院教授,博士生导师,主要从事行政伦理、性别政策等研究; 2.涂文燕(https://orcid.org/0000-0002-1220-0232),女,香港城市大学人文社会科学院博士研究生,主要从事腐败、官僚制度及性别政策等研究。

对2012—2017年间我国公职人员腐败容忍度的调查发现,中共十八大以来,公职人员的腐败容忍度显著低于十八大之前;2012年之后腐败容忍度总体呈下降趋势,且存在三个节点:2013年相对于2012年,腐败容忍度有所下降;2014—2015年相对于2013年,腐败容忍度有微小上升;2016—2017年相对于2015年,腐败容忍度再次下降。这种下降趋势背后的深层原因是十八大以来的反腐从集中式和权力式向制度化和常态化转变,静态的制度规章建设伴随持续性执行的动态运行机制,导致公职人员个体道德发展的同步提升,即经历了集中反腐期的被动服从、制度初创期的道德心理偏差和松懈,以及制度强化期的“习惯道德”养成的过程。

Adopting the subjective indicator of corruption tolerance, this paper measures the change of moral attitudes towards corruption among civil servants since the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) to test the effectiveness of the construction of the anti-corruption system on individuals’ moral development. The questionnaire on corruption tolerance conducted among civil servants from 2012 to 2017 reveals that the corruption tolerance after the 18th CPC National Congress is lower than that of before. Moreover, the corruption tolerance has seen a downward trend since 2012, and three nodes can be observed: firstly, the tolerance corruption in 2013 was significantly lower than that in 2012; secondly, corruption tolerance slightly increased in 2014 and 2015 compared with 2013; finally, corruption tolerance showed a downtrend from 2015 to 2017. By exploring the influence of institutional factors on corruption tolerance, this paper finds that the driving factor for the decline of corruption tolerance is that the anti-corruption strategies have been changing from the centralized and power-styled mode to institutionalization and normalization, as well as a combination of the construction of static institutions and a dynamic mechanism for sustainable implementation. These measures have led to the improvement of both institutional construction and individual morality. The shift from passive obedience to active recognition of the moral norms conforms to Kohlberg’s theory of moral development. Correspondingly, civil servants’ attitudes toward corruption went through three phases: The first is the stage of imposed obedience under intensified anti-corruption actions, during which the decline in the corruption tolerance was more out of fear of high-handed punishment than out of identification with anti-corruption. At this stage, the civil servants’ obedience mainly developed from external compulsion. They obeyed authorities and superiors in order to escape punishment, and their capability of moral responsibility was still at the stage of compulsorily passive obedience. The second phase is the moral deviation in the initial stage of system construction, during which the anti-corruption started to transform from being power-driven to system construction. As a result of the prevailing culture of corruption in the past, after a brief shock, civil servants began to slack off and held negative attitudes toward anti-corruption, and along with their increasing expectation of corruptive opportunities after the power transition, the tolerance of corruption increased. The third phase is ″conventional morality″ in the period of institutional strengthening, during which civil servants’ corruption tolerance declined again. The attitude of civil servants toward corruption began to show certain characteristics of the conventional moral phase, that is, civil servants began to develop a more rational understanding of authority and orders. Their attitudes toward anti-corruption institutions changed from passive obedience to positive identification. This paper shows that the construction of an effective anti-corruption system requires not only static laws and regulations, but also a sustainable long-term enforcement mechanism. The individual morality of civil servants can be developed and perfected in the continuous and stable institutional construction and implementation.

中共十八大以来的高压反腐在威慑公职人员的同时是否也改变了他们对腐败的道德态度?强力推进的反腐制度建设是否有效促进了公职人员个体道德的形成?社会和学界对此看法不一。高压反腐之初有人质疑, 认为“ 反腐败只是‘ 一阵风’ 、摆摆姿态” ①(①参见完颜平《反腐“ 一阵风” 那只是传说》, 2015年2月12日, http://fanfu.people.com.cn/n/2015/0212/c393889-26557426.html, 2018年4月27日。), 逃离不了传统运动式和权力式反腐的局限, 难以真正对公职人员形成内在道德约束。但也有学者认为, 集中式反腐与制度建设并不对立, 而是基于法律法规, 其结果必须是推动制度的建立[1]。在当今各种关于腐败容忍度与制度建设的研究中, 从理论上进行应然层面的研究较多, 而为数不多的实证研究大多以客观指标对反腐成效进行评估, 很少有学者引入腐败容忍度这一主观指标来测评我国反腐制度建设的成效。这些研究似乎忽略了任何制度只有落实到个体道德认知与行为选择中, 才能最终证明其有效性, 反腐制度也不例外。离开个体对腐败的道德态度取向, 单纯的客观指标终究无法全面反映反腐制度的最终效力。所以, 要完整反映十八大以来反腐制度建设的成效, 必须对公职人员的道德态度进行测评, 以了解个体是否认可并接受了制度要求, 以及制度是否对个体的内在道德态度产生了实际影响。据此, 本文对十八大以来公职人员的腐败容忍度进行问卷调查, 从实证与规范两个维度来测评这一时期公职人员腐败容忍度的变化, 并从理论上分析反腐制度建设对公职人员个体道德的影响。

近年来, 国内外学者关于腐败容忍度与反腐制度建设的研究成果较为丰富, 但基本上没有对两者的关联进行详细阐述。作为对腐败的理解与态度, 腐败容忍度是指人们在多大程度上倾向于接受腐败, 它可以显示人们如何理解规则和社会伦理以及对越轨行为的看法[2]。学者们认为腐败的三个特征导致了腐败容忍度存在的必然性:首先, 腐败从本质上是多维度的, 包括各种类型的腐败现象, 从贪污、受贿到裙带关系、徇私等, 人们对这些腐败现象的容忍度不能一概而论[3]; 其次, 不同社会对腐败行为的态度并不一致, 同一类行为在某一社会归于腐败, 在另一社会可能被视为正常现象[4]; 其三, 同一社会中不同个体对腐败的接受度也不相同, 一些公民接受甚至认同的腐败现象, 另一些公民却可能积极抵制[5]。因此, 腐败容忍度可以作为判断特定社会腐败风气及个体对腐败道德态度的重要依据。已有研究大多从文化角度分析腐败容忍度, 认为不同的社会文化与规则会潜移默化地影响人们对腐败及反腐败的态度[6], 较少从制度角度对其进行分析。

关于反腐制度内涵, 国内学者侧重于正式制度层面, 意味着制度反腐应该强化制度和法律对权力的制约和监督。Hall把制度定义为在一个政治经济体制内, 那些规范并结构化个人间关系的正式规则、规范程序和标准操作惯例[7]19。North认为制度是“ 塑造人与人互动的人为约束” , 并进一步指出, 制度是一种社会博弈规则, 由社会承认的非正式约束和国家规定的正式约束及其实施机制所构成[8]。从广义上看, 制度由一系列正式制度、非正式制度和制度执行机制构成。正式制度是为规范人们行为而有意识地创造的一系列政策、法律, 是一种外在约束, 具有强制性, 是他律的主要力量[9]。借鉴这些经典定义, 国内学者认为制度反腐即通过立法构建完备的防治和惩处腐败行为的规则体系, 制度反腐实质上是反腐法制化。有学者从预防和打击腐败两个层面进行分析, 认为制度反腐一是要通过制度严厉打击、惩治腐败, 二是通过制度从源头上预防腐败[9]。还有学者从规则和执行层面进行分析, 认为制度反腐一是以条款规章形式表现出来的制度形式, 二是保障这些条款得以严格落实的组织体系和执行机制[10]。可以看出, 制度反腐强调的是预防及惩治腐败的系统性体系, 包括法律法规及反腐组织的建设。

关于我国的反腐制度建设, 学者从历史角度考察中国共产党的反腐历程, 认为可以划分为三个阶段:运动反腐、权力反腐和制度反腐[11]。中华人民共和国成立之初到“ 文革” 结束时期的群众性运动反腐, 无论是“ 三反” “ 五反” 运动, 还是“ 四清” 运动, 都是通过发动群众来进行的运动式反腐[12]。中共十一届三中全会之后的权力反腐是靠文件、中央领导人的指示来反腐败。与运动反腐和权力反腐模式相比, 制度反腐的优点是发挥作用的时间长而稳定, 能够避免因领导人主观决定而大起大落[10]。一直以来, 我国致力于从人治反腐模式向制度反腐模式过渡, 权力反腐虽广受诟病, 但到目前为止, 领导意志依然是制度反腐的关键推动力[13], 而“ 专项治理” “ 集中整治” 等反腐模式也体现出运动反腐的特点[14]。公婷认为, 中共十六大之后, 反腐法律法规制度建设逐渐完善, 国家反腐策略由之前的间歇性运动式反腐向惩处和预防腐败并行的以制度为基础的廉政建设转变, 廉政法规建设及反腐机构的能力都开始加强[15]。学者们将制度的完善视为防治腐败的有效手段。Johnston认为, 低腐败率国家的制度和规范塑造了清廉的政治与经济参与; 反之, 软弱的正式制度会放任公民和官员追求非法利益以及寻求潜规则的庇护, 由此刺激更多的腐败[16]。此外, 还有一些学者通过实证分析证明反腐制度建设对遏制腐败程度有积极影响[17, 18]。这些研究大多从宏观角度对制度因素进行分析。

不难看出, 国内外学者就腐败容忍度与反腐制度提出了诸多见解, 但很少论述两者内在关联, 大多对其分而论之, 从应然层面对制度建设进行阐述, 或从宏观角度探讨制度因素对腐败的影响。对于反腐制度是否影响个体对腐败的态度仍然缺乏研究, 而关于具体反腐制度对个体道德发展的影响的微观分析则更不多见。本文试图通过对公务员腐败容忍度的测量, 考察自十八大以来公职人员的腐败容忍度与个体道德是否发展变化, 进而探讨反腐制度对个体道德发展的影响。

评价十八大以来反腐制度的成效, 除了已有研究中的应然角度和实证层面的客观指标外, 有必要引入能够反映公职人员对腐败的道德态度的主观指标。原因是, 任何规范都是对人的意识和行为的约束, 法律法规只有在主体对规范的认识、接受和自觉遵循的过程中才能真正发挥效力。只有个体的道德认知和价值观发生改变, 进而转化为道德行为, 制度的作用才能体现。基于这一逻辑, 我们从以下两个层面提出问题。

第一个问题, 十八大以来公职人员的腐败容忍度是否有所下降?从某种意义上说, 腐败容忍度是评价特定社会腐败文化的重要指标, 反映个体对腐败的认知和价值取向。在当前的中国社会, 人们对腐败存在两种相反的态度:一种认为应对腐败采取“ 零容忍” 态度, 另一种则认为应允许对腐败的“ 适度容忍” (参见佚名《社评:反腐败是中国社会发展的攻坚战》, 2012年5月29日, http://opinion.huanqiu.com/1152/2012-05/2765016.html, 2018年4月27日。)。多数学者倡导营造对腐败“ 零容忍” 的社会环境, 从社会文化和个体价值层面消除腐败滋生的温床。那么, 在十八大以来强势反腐的态势下, 个体对腐败的态度是否出现了转变?本文通过测量公职人员腐败容忍度的变化, 进而考察国家反腐制度对社会价值和个体道德态度究竟有无影响。

第二个问题, 十八大以来的反腐制度建设对公职人员的腐败容忍度是否有影响?公职人员的腐败容忍度是否发生变化, 必定受某种更深层的制度因素的影响。不少学者发现, 制度环境对社会盛行的规则或价值具有关键影响, 人们会根据外在制度环境变化调整自身的想法和行为[19, 20], 进而内化那些因社会制度变化而产生的社会规则[21]。制度一方面通过“ 限恶、惩恶” 的方式制约人的违规行为; 另一方面, 通过给道德榜样各种形式的奖励以传达道德价值。通过一罚一赏, 使制度成为培养和形成个体道德的有效载体[22]。特定官僚组织制度中的个人通常会根据组织规则来调整自身的价值观和行为, 无论这种组织规则是正式的还是非正式的。当公职人员感知到环境中腐败盛行, 而正式规则实施力度又弱时, 就更容易融入腐败文化[23]。

不难理解, 在正式制度强力实施并持续推行的情况下, 文化或道德态度也会在潜移默化中发生变化。有学者曾将我国香港与内地文化进行对比, 认为内地的人情关系、面子及庇护关系等文化和社会规范很大程度上助长了腐败滋生[24]。事实上, 20世纪70年代的香港曾经贪腐盛行、民怨沸腾[25], 其社会文化视腐败为正常现象, 但廉政公署等制度的建立使香港取得了反腐的巨大胜利, 同时塑造了香港社会“ 不想腐” 的文化价值, 公职人员的道德心理也随之从不习惯逐渐转变为适应廉政文化要求。据此, 我们推测, 十八大以来的持续高压反腐以及相应的反腐制度建设对公职人员应该具有威慑与引导作用, 进而影响他们对腐败的道德态度。因此, 我们将深挖十八大以来的反腐制度建设, 发掘制度与公职人员腐败容忍度之间的关联, 进而探讨制度建设是否会对公职人员的个体道德发展产生影响。

为回答上述问题, 2012年到2017年, 我们对政府公职人员进行了问卷调查, 调查对象的工作单位涵盖党政机关和事业单位, 地域跨越东中西10多个省区市。共发放1 350份问卷(问卷发放情况分别是2012年142份, 2013年146份, 2014年147份, 2015年248份, 2016年210份, 2017年200份。我们的调查并不是对某些特定个体的持续追踪, 原因有三:一是公职人员所处环境的特殊性会使追踪调查过于敏感而难以实施, 不太可能对分散于全国各地的调研对象进行大样本追踪。二是我们的意图主要是考察公职人员群体而不是某些特定个体的腐败容忍度变化, 因此没有对同一批对象进行跟踪, 而是从2012— 2017年随机抽样调查一批公职人员, 以期从侧面反映不同时期的公职人员群体对反腐制度的道德心理与态度的调整。三是本研究主要是对公职人员腐败容忍度的均值比较, 因此, 只要每年的调查对象具有一定代表性(不必是同一批对象), 在控制性别、级别及收入等基本变量的情况下即可比较。), 回收有效问卷1 093份, 有效率为81.0%, 其中男性493份, 女性600份。中共十八大于2012年11月召开, 2012年的问卷在当年的3至6月份已完成填写, 而十八大以后中央各项反腐政策基本上在2013年初才开始颁布和实施, 因此, 我们把2012年的腐败容忍度看作十八大之前人们对腐败的态度或容忍度。运用Stata14.0统计软件对调查数据进行分析, 采用t检验及多元线性回归分析等方法, 测量我国公职人员腐败容忍度的历年变化。除了定量方法, 我们还采用定性方法, 试图揭示个体道德态度变化的深层制度原因。定量方法主要是借助数据分析变量之间的因果关系, 但无法解释变量之间为什么会产生影响、其内在缘由与制度背景信息[26]。这意味着仅用定量方法难以真实反映深层次的制度与道德文化之间的相互影响。因此, 我们在进行定量分析的同时, 还借助访谈以及对制度文件的文本分析等定性方法, 以期更深入和详细地揭示个体道德与制度建设的关联性。

本研究采用问卷法对腐败容忍度进行测量, 具体从两个层面切入:第一, 测量公职人员对单项政府腐败行为的容忍度; 第二, 测量公职人员对政府腐败行为的总体容忍度。测量量表为10刻度, 1代表“ 完全不能容忍” , 10代表“ 完全容忍” 。

1.单项腐败容忍度变化

首先, 测量2012— 2017年公职人员对15项具体腐败现象的容忍度变化。我们对2012— 2017年间的腐败容忍度均值进行分析, 同时计算2012年与2017年的腐败容忍度差值, 采用t检验方法检验两者是否存在显著性差异。各年度公职人员对单项政府腐败行为容忍度的变化情况见表1。

| 表1 2012— 2017年度公职人员的腐败容忍度 |

从表1可知, 2017年与2012年首尾相比, 公职人员对该15项具体腐败行为的容忍度均呈下降趋势, 其中12项具有显著差异(显著系数取0.05)。容忍度下降最明显的腐败行为是“ 三公消费” , 下降1.37分。这正是十八大以来严厉打击的微小型腐败行为, “ 八项规定” 和“ 反四风” 中都明确强调要“ 整治公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费” (参见2013年11月4日中央党的群众路线教育实践活动领导小组印发的《关于开展“ 四风” 突出问题专项整治和加强制度建设的通知》。)。其次是“ 集体腐败” , 下降1.11分, 这也是十八大之后打击力度较大的腐败行为, 如严打“ 窝案” , 整治官商勾结等“ 圈子文化” 政治生态, “ 拉帮结派” 被列为纪委巡视监督的主要内容(参见陈金来、佘子艺、黄秋霞《整治“ 圈子文化” 净化政治生态》, 2018年12月29日, http://fanfu.people.com.cn/n1/2018/1229/c64371-30494569.html, 2019年5月3日。); 又如山西煤矿腐败案中有7位常委落马(参见佚名《山西腐败窝案:关系盘根错节 官场更加沉默》, 2014年7月14日, http://politics.people.com.cn/n/2014/0714/c1001-25279936.html, 2018年4月27日。), 广州国企的“ 塌方式” 腐败中一窝端掉22名中高层管理人员(参见刘其劲《广州轻工集团现“ 塌方式” 腐败 一窝端掉22人》, 2015年8月21日, http://news.163.com/15/0821/06/B1H9DF7K00014AED.html, 2018年4月27日。)。

2.总体腐败容忍度变化

为反映公职人员腐败容忍度的总体变化趋势, 我们将这15项具体腐败行为进行量表处理。首先采用因子分析对这15个题项合成因子, 合成一个因子时, eigenvalue大于1, 然后采用Cronbach’ α 内部一致性系数对这15个题项进行信度检验, 系数为0.943, 表明该量表具有优良的内部一致性。对该15项具体腐败行为进行加总求均分, 结果见表2。

| 表2 总体腐败容忍度变化 |

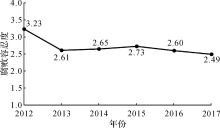

从表2和图1可知, 公职人员对腐败的总体容忍度呈下降趋势, 2017年与2012年相比, 腐败容忍度下降22.9%。以最保守的方式, 即(B-最低)/最低, 和最乐观的方式, 即(B-最高)/最高, 分别计算腐败容忍度变化情况, 仍然显示出下降的趋势。而且, 腐败容忍度最高的年份为2012年, 最低年份为2017年。因此, 公职人员的腐败容忍度在2012— 2017年间整体呈下降趋势。

为防止历年样本偏差过大, 我们进一步控制性别、级别及月收入等变量以考察年份是否仍然对腐败容忍度产生影响(由于我们并不是对历年的同一批样本进行追踪调查, 样本是独立的, 控制性别、级别和工作年限等是为了防止历年样本偏差过大及这些基本信息对腐败容忍度产生影响。实际上, 我们调查的公职人员在级别、年龄、收入等方面具有较大的同质性, 历年样本偏差本身较小。)。从表3可以看出, 当不控制上述变量时, 2013— 2017年腐败容忍度均显著低于2012年; 在控制上述变量的情况下, 2013— 2017腐败容忍度仍显著低于2012年。从实证结果可知, 十八大之后公职人员的腐败容忍度显著低于十八大之前。

| 表3 总体腐败容忍度的变化(OLS) |

纵观以上分析, 无论是各年份单项腐败行为容忍度还是总体腐败容忍度的均值对比, 无论是否控制年份等变量, 十八大之后, 我国公职人员的腐败容忍度都普遍低于十八大之前, 且呈现出显著的下降趋势。但是, 从图1可知, 腐败容忍度的下降趋势并没有体现在每一个年份上, 有些年份呈现局部的微小上升。这些时间节点分别表现为:2013年相对于2012年, 腐败容忍度降低; 2014— 2015年相对于2013年, 腐败容忍度略有上升; 2016— 2017年相对于2015年, 腐败容忍度再次下降。

腐败容忍度直接反映的是社会或公众对腐败的道德价值观, 而文化与道德受制于特定社会的制度约束与引导, 其变化往往能折射出特定制度的变迁。十八大以来公职人员腐败容忍度下降固然受众多因素影响, 但最关键的自变量正是持续的制度建设及强力执行。因此, 当我们思考公职人员腐败容忍度变化的深层原因时, 一方面需要对静态的反腐法律法规等文件进行分析, 这是反腐制度的文本依据; 另一方面, 需要分析制度规章是否得到切实执行, 这是制度有效性的根本保障。换言之, 我们将从静态与动态两个层面分析制度对公职人员腐败容忍度与个体道德的影响, 结合访谈素材与科尔伯格的个体道德发展阶段理论(参考Kohlberg L., Essays on Moral Development, San Francisco: Harper & Row, 1981。), 探讨腐败容忍度下降背后所蕴含的制度基础与个体道德发展规律。

1.恐惧性约束:集中反腐期的强制服从

首先, 2013年公职人员的腐败容忍度相比2012年显著下降, 其原因与当时大刀阔斧的反腐举措及颁布的一系列反腐法规密不可分。十八大之后, 我国将反腐提到前所未有的高度, “ 不论是什么人, 不论其职务多高, 只要触犯了党纪国法, 都要受到严肃追究和严厉惩处……坚持老虎、苍蝇一起打” (2013年1月22日, 习近平总书记在十八届中央纪委二次全会上发言。)。就法律法规方面, 中央实施“ 八项规定” 与“ 反四风” 等作风建设, 从2012年底到2013年颁布各种规范性文件13个, 具体见表4。这些文件大多是关于党的作风建设的一些规范性意见和条例。

| 表4 2012年底至2013年颁布的规范性文件 |

制度的效力在于执行。为实施上述法规以形成震慑效应, 这一时期国家强调落实“ 八项规定” 和“ 反四风” , 提出“ 老虎苍蝇” 一起打, 确立了高压反腐态势。仅2013年就有31名中管干部被查处(参见仝宗莉《中纪委:2013年查处涉嫌违纪违法中管干部31人》, 2014年1月10日, http://politics.people.com.cn/n/2014/0110/c1001-24080915.html, 2018年4月27日。), 截至2013年底, 30 420人因违反中央“ 八项规定” 而被惩处(数据来源于《中央纪委:3万余人违反八项规定被处理》, 2014年1月7日, http://fanfu.people.com.cn/n/2014/0109/c64371-24065515.html, 2018年4月27日。)。中央确立2013— 2017年巡视工作的规划, 2013年5月— 7月及2013年10月— 2014年1月分别进行了第一轮和第二轮中央常规巡视, 对一些重要省份和国企进行“ 寻虎找蝇” 。然而, 反腐之初, 诸多反腐措施并未制度化, 只是出台了一些规范性意见和条例, 带有运动式与权力式反腐的特点。我们通过访谈了解公职人员对反腐措施的态度, 发现在腐败容忍度下降的第一个时间节点里, 人们在道德心理上更多是出于对高压惩罚的惧怕, 而不是出于自觉认识基础上的道德认同。当我们问及“ 当前公职人员是不是都会遵循‘ 八项规定’ ” 时, 大多数回答是“ 不会违反” “ 谁也不敢去冒险违规” (资料来源于2013年5月29日笔者对某高校三位MPA同学的课后访谈。):

遵循“ 八项规定” 是必须的, 现在中央这么高强度反腐, 谁敢违反?(访谈者编号:WJ20130529)

中央这么严格执行“ 八项规定” , 在这个风头上, 公开违反肯定不会的。(访谈者编号:SWY20130529)

我肯定是遵守规定的, 我也没有机会去腐败。我想即使有机会腐败的人, 顶风作案也不大有的。(访谈者编号:HP20130529)

不难看出, 这种疾风骤雨的反腐动员在短时间内激起了社会的反腐热情, 一些高层贪官纷纷落马, 对公职人员产生了强烈震慑。出于对大量高层官员塌方式落马的震惊以及对严惩腐败的恐惧和逃避心理, 公职人员对腐败的态度出现了变化, 这就可以理解为什么2013年相较于2012年腐败容忍度急剧下降。这种因恐惧与逃避心态而出现的腐败容忍度下降, 反映出公职人员的个体道德发展仍处于科尔伯格所述的“ 前道德阶段” [27]393, 其道德感主要来自外在强制力。他们服从权威与上级是为了逃避惩罚, 个体道德责任能力处于强制性被动服从阶段。

2.习惯性松懈:制度初创期的道德心理偏差

根据表2和图1, 2014— 2015年的腐败容忍度相对2013年有所上升, 这是否说明高强度的惩戒和约束只能使公职人员产生短暂的道德禁忌感而无法将其内化为个体道德自觉?抑或长期的社会规范和文化影响导致人们习惯于跨越正式制度的边界[26]206-221, 进而影响反腐力度及有效性?又或者在腐败盛行的环境中, 人们会忽视正式反腐制度的要求, 根据社会腐败潜规则, 如人情、关系、面子等来采取行动, 从而削弱正式制度在执行过程中的影响力?

回顾十八大以来的反腐进程, 2014年恰恰是从重惩处到重制度建设的转折点。2014年10月, 中央四中全会提出全面推进依法治国, 要求党依法执政、依规管党治党建设党, 开始了从强势高压反腐向制度反腐的转型。2014年10月, 中纪委第四次全会提出, 今后反腐倡廉建设既要持之以恒纠正“ 四风” , 更要加强反腐体制机制创新和制度保障。此后, 在继续保持高压态势的同时, 中央连续修订了三部关键法规, 分别为《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》(见表5), 为后续的反腐打下了制度基础。反腐重心从初期的集中式和权力式惩处向法律法规建设转变。一系列重要法律法规的建立和修订为反腐行动提供了指导和规范。 2014— 2015年, 中央开展了6次巡视, 并且逐步由常规巡视转为专项巡视。与常规巡视不同, 专项巡视目标清晰, 循着问题线索而去, 有问题即可巡视, 还可“ 回头看” 、杀“ 回马枪” (参见邓海建《人民网评:“ 专项巡视", 闻声而动雷霆反腐》, 2014年3月17日, http://opinion.people.com.cn/n/2014/0317/c1003-24658442.html, 2018年4月27日。)。

| 表5 2014— 2015年颁布的主要反腐法律法规 |

在强势高压反腐向制度反腐转型的过程中, 2014— 2015年间的腐败容忍度相对2013年出现上升。究其原因, 首先是传统腐败文化与当前倡导的廉政文化冲突所致。正如Nadien指出的, 在社会化过程中, 个体一般不会消极地接受外在环境的影响, 其道德社会化是一个主动的过程, 个体会根据自己以往的价值观有选择地吸纳社会道德[28]。而且, 如果道德环境的内容是不一致的, 甚至是相反的, 就会造成个体在道德认知和选择上的困惑、矛盾甚至冲突, 这必然对主流道德影响力产生消解作用, 阻碍道德主体对主流道德的认同与选择[29]。的确, 十八大之前公共部门的腐败存量较高, 人情、关系等腐败文化在官场盛行, 且大多以正常的人情伦理形态出现。十八大以后倡导清廉的制度和文化建设对这种腐败文化形成了强烈冲击。有学者甚至发现, 短期内的反腐效果越好, 公职人员的腐败容忍度反而更高, 因为公职人员身处反腐中心, 各种法规与纪律对其形成直接冲击后, 不少干部在短时期内不太适应, 可能出现逆反心理甚至为官不为的现象[30]。其次, 在高压反腐推进一段时间后, 公职人员根据以往的反腐节奏, 期待高压反腐态势会随着时间而逐渐减弱, 认为新政实施会在短时期内转移工作重心, 反腐不会长久持续[31], 于是出现松懈心理, 迷茫观望, 甚至可能出现逆反心理。在这种情况下, 公职人员出现道德心理偏差并不奇怪, 我们从访谈中也能看出这种情绪的普遍存在(资料来源于2014年10月4日笔者对某高校MPA同学的课后访谈。):

以往反腐都是搞一两年, 权力稳定之后, 一般反腐会放缓, 所以搞一段时间就会过去了。(访谈者编号:CSH20141004)

这种高压反腐方式不利于公务员工作的开展, 公务员工资太低, 适当福利是应当的, 现在有种为了反腐而反腐的感觉, 没有干活的动力。(访谈者编号:ZY20141103)

我对这样的反腐没有信心。因为任何问题的解决都要从根本入手, 现在的反腐可能是治标不治本……贪腐只是由地上转入地下而已, 一些基层组织, 天高皇帝远, 贪腐行为比“ 十八” 大之前有过之而无不及。(访谈者编号:HZG20141103)

问卷调查也印证了公职人员的观望状态, 在2017年的问卷调查中, 就“ ‘ 十八大’ 后高压反腐, 当时您认为这样的反腐只是一阵子的事情, 是新任领导人树立威信的方式” 一题进行调查, 31.5%的公职人员选择“ 十分同意” 或“ 比较同意” , 22.2%选择“ 一般” , 46.3%选择“ 不太同意” 或“ 非常不同意” , 即高达一半的被调查者对高压反腐持怀疑态度。公职人员的这种认知偏差在个体道德发展中不难理解, 尽管这一时期反腐规则的执行进度并没有放缓, 但由于公职人员在道德心理上依然没有摆脱习惯思维, 对中央反腐的制度推进缺乏认识及可供参考的经验, 出现了偏差性理解与错误期待, 与之相应的腐败容忍度上升便不是偶然的了。

3.肯定性遵从:制度强化期的“ 习惯道德”

腐败容忍度又一个下降节点出现在2016— 2017年, 这一时期公职人员对腐败的态度呈现出质变, 开始出现了某种程度的习惯道德特征, 即遵守规则的动机是为获得关系人的认可与嘉奖, 如为了得到公众信任或上级肯定。同时, 对于权威和命令, 有了更加理性的认识, 从消极被动的服从变成追求肯定性的认同。

背后的原因依然是制度及其执行。自2014— 2015年中央确定反腐制度建设基调后, 2016— 2017年又相继出台了一系列有关监督、问责及提拔等具体实施方案的条例(参见表6), 这些制度与机制建设文件为干部监督和问责提供了指导。另外, 该阶段持续强化反腐体制机制的创新, 首先, 全面完善和开展专项巡视, 实现对中央和国家机关巡视全覆盖(2016年1月中共中央办公厅印发通知, 中央批准中纪委对中央一级党和国家机关派驻纪检机构。), 对12个省区市开展“ 回头看” , 从而推进相应制度规章的贯彻落实。其次, 实现对中央一级党和国家机关全面派驻, 47家派驻纪检组, 监督139家单位, 使党内监督不留死角。这一举措使得制度实施不再停留于局部领域和局部层级, 而是全面落实。再次, 推动双重领导体制, 按照“ 两个责任、两个为主、两个全覆盖” 的要求执行(“ 两个责任” 指党委负主体责任、纪委负监督责任; “ 两个为主” 指纪委书记、副书记提名考察时以上级纪委会同组织部门为主, 查办腐败案件时以上级纪委领导为主; “ 两个全覆盖” 指巡察机构全覆盖、派驻机构全覆盖。)。该创新将制度的执行与执行者的具体责任相关联, 从而建立制度执行的机制保障。除了国内的反腐行动之外, 2016年最高人民检察院还发起了“ 天网” 和“ 猎狐” 行动, 开展针对外逃腐败分子的国际追逃追赃专项行动。这些创新强化了反腐机构的组织建设和独立性, 有利于反腐能力的提升, 并将执行与落实作为反腐制度的根本保障。

| 表6 2016— 2017年颁布的主要法律法规 |

如此系统的法规纪律, 伴随高强度的持续反腐惩治行动, 公职人员的腐败容忍度再次下降, 反映了其道德心理的变化。在经历过因恐惧而敷衍、因期待落空而逆反甚至抵制之后, 公职人员从早期的消极观望转变为自主接受并认同规则。这一过程某种程度上与个体道德发展规律正相契合。当个体遵循道德不仅是出于惧怕惩罚, 而是为了寻求关系人的认可与赞赏, 且他们对权威和命令有了更加理性的认识, 并逐渐认可和内化各种行为规范时, 个体的道德发展便会提升一级, 具有了“ 习惯道德” 的特征[27]396。

那么, 此时公职人员的实际道德心理是否真的处于这种状态?2017年, 我们对公职人员就以下问题进行访谈:(1)是否对目前的高压反腐有信心?(2)您对当前的反腐法律法规持怎样的态度?在访谈的15名公职人员中, 有12名对当前高压反腐“ 有信心” 或“ 比较有信心” 。大多数被访谈者表示, 自己身边遵循“ 八项规定” 的人越来越多, 公款吃喝等腐败现象明显减少了, 自己也会遵循法律法规(资料来源于2017年3月6日作者对某高校MPA同学的课后访谈。):

根据我的观察, 身边公款吃喝、收礼等现象确实难再看到……我认为高压反腐是目前可能唯一行之有效的方式……从目前持续的反腐形势来看, 作为公共机关的一员, 唯一的选择就是积极配合, 响应国家的反腐政策。 (访谈者编号:MJT20170306)

认可目前的反腐形式, 十八大之前, 腐败已经达到了危及政府形象以及危害群众生活和社会公平正义的程度了。百姓对公共部门和公务员的印象非常不好, 高压反腐起到了拨乱反正的作用……我是支持国家反腐行动的。(访谈者编号:YY20170306)

廉政建设目前在各地政府都是工作重点。从当前的反腐形势来看, 反腐不会松懈, 而且会更加制度化。对个人仕途而言, 腐败就是去撞枪口, 为了个人的发展, 我也会主动融入这个反腐建设中。(访谈者编号:WXJ20170306)

2017年, 我们就“ 当省部级高官乃至正国级干部相继落马, 您仍然认为‘ 反腐只是一阵风’ 吗” 这一问题对公职人员进行问卷调查, 高达85.2%的被调查者认为自己的看法“ 有所改变” , 其中38.9%选择“ 较大改变, 反腐能够取得较大成果” , 37.0%选择“ 略微改变, 反腐能在一定程度上减少腐败” 。这说明公职人员对反腐斗争从质疑逐渐转为认可。我们进一步对公职人员这一时期遵循规则的动机进行调查。当问及“ 以下哪一种原因最符合您遵循‘ 八项规定’ 的真实想法” 时(参见表7), 仅9.3%的公职人员是出于惧怕惩罚, 57.4%遵循“ 八项规定” 是为了更好地维护规则, 20.4%是为了获得民众的认可。这说明这一时期大多数公职人员开始主动遵循规则, 不再仅仅是为了规避惩罚。同时13.0%的被调查者认为遵循“ 八项规定” 是自己的责任, 表明有一小部分公职人员有向“ 自律道德” 阶段发展的趋势。

| 表7 以下哪一种原因最符合您遵循“ 八项规定” 的真实想法 |

很显然, 反腐制度推进与持续高压执行使公职人员对腐败及反腐的态度都发生了改变。公职人员对反腐有了更理性的认识, 对腐败的容忍度进一步降低。正如公婷指出的, 对政府反腐有效性的满意度会进一步提高人们控制腐败的信心, 降低个人在态度和行为上对腐败的容忍度[2]。换言之, 随着个人对政府反腐的认同度越来越高, 个体的道德态度会相应发生改变, 表现为对腐败的低容忍和低参与。

持续五年的反腐制度强化与执行行动深化, 已在某种程度上增强了人们的信心, 并使公职人员的道德信念出现变化, 道德态度从消极被动服从变成肯定性认同。追溯历史可发现, 改革开放以来的反腐制度建设可以追溯到2004年。Manion认为这一年是我国制度反腐的转折点。他指出, 改革开放以来, 中国主要实施的是严厉惩处策略, 辅之以软弱的道德教育, 而忽视了制度设计[23]。这一观点的标志性依据是, 2004年底, 中共中央委员颁布的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》宣告了反腐政策的重大转变, 意味着我国有意放弃运动式反腐, 代之以强调制度变革和腐败预防策略[32]。然而, 不可否认的是, 这一制度变革并没有真正贯彻到反腐实践中, 很长时间内仍然表现出短期运动式反腐和权力反腐的特征, 制度的执行强度也无法与十八大以来的高压态势相提并论, 未能形成持久的制度威慑力。这在某种程度上解释了2014— 2015年腐败容忍度上升的主要原因, 正是十八大之前的制度弱执行导致人们对制度缺乏必要的敬畏与尊重, 侥幸与观望心理代替了将制度与规范内化为自身行动的道德自觉。不同的是, 十八大以来以高压惩处为特征的制度执行与制度规章建设并没有随着时间而减弱, 反而日益显示其强化趋势, 久而久之, 公职人员的道德心理在经历消极观望和逆反期后, 逐渐回归到重新理解并尝试接受规范的阶段, 这对个体道德发展来说是一个重要进步。

本文的研究发现如下:

第一, 通过2012— 2017年公职人员腐败容忍度的实证调查发现, 十八大以来, 公职人员历年的腐败容忍度全部显著低于十八大之前; 2012年之后腐败容忍度总体而言呈下降趋势, 且存在三个节点:2013年相对于2012年, 腐败容忍度降低; 2014— 2015年相对于2013年, 腐败容忍度有微小上升; 2016— 2017年相对于2015年, 腐败容忍度再次下降。这也从一个侧面证明, 高压反腐在某种程度上对个体道德产生了影响, 使个体公职人员在道德心理上产生了内在约束力。

第二, 本文从个体道德发展角度解读制度约束对道德主体的作用, 对十八大以来密集出台的各种反腐制度规则进行分析, 发现正是反腐向制度化和常态化转变, 才导致公职人员的腐败容忍度降低。这一过程中, 公职人员的腐败容忍度经历了从迫于外在约束和惩戒的被动下降, 到迷茫或放松警觉的微弱上升, 直至个体对反腐形成理性认识后的再度下降。随之个体道德心理也经历了微妙变化, 从初期出于恐惧的强制性服从转向具有肯定性的主动遵从, 反映出个体对反腐制度的理解日趋理性与正确。这可以在某种程度上证明制度反腐追求的“ 不敢腐、不能腐和不想腐” 的目标在行为主体道德内化过程中的阶段性成效。从根本上说, 该变化历程恰好符合行政个体道德的发展规律。

第三, 十八大以来的反腐制度能够对个体行政道德产生影响, 一个关键因素是制度执行机制及其强有力的行动。回顾我国反腐制度建设历史, 事实上, 十八大之前已有不少建树, 然而并未真正对公职人员形成强大的震慑力, 相反, 由高层权力驱动的反腐周而复始地扮演着“ 助力权力交接和稳定” 的角色, 公职人员基本上可以预测反腐逐渐变弱的走向。缺乏持续运行的反腐制度机制, 法律法规等制度资源逐渐成为形同虚设的书面条文, 对公职人员不再有约束力。反观十八大以来的制度建设, 不仅法律法规日益丰富完善, 更重要的是持续的执行机制建设, 促使个体行政人员对腐败保持警觉, 从习惯于各种道德戒律到从内心认同这些实践规则。从这个意义上说, 静态的法律法规制度建设固然重要, 但持续执行的动态机制才是静态制度得以存续的生命力。

上述发现为我国反腐制度与可持续运行机制的完善提供了某些启示。从十八大以来公职人员腐败容忍度波浪形下降的趋势来看, 腐败容忍度上升抑或下降的时间节点都与特定反腐行动和制度推进相关。值得关注的是2013年以后的小幅上升, 反映出我国长期运动式反腐的短期效应以及公众对这种反腐的习惯性消极心理预期, 由此可知, 要使反腐成效真正体现在作为腐败主体的个体道德心理与行为中, 只有持之以恒地坚持“ 反腐永远在路上” 策略, 才能构筑起“ 不敢腐” 和“ 不能腐” 的防御机制, 使个人有可能形成“ 不想腐” 的道德良知。因此, 持续不懈的反腐制度与机制建设成为扭转我国长期以来“ 越反越腐” 局面和个体道德态度上机会主义倾向的关键。

公职人员在高压反腐的制度约束中最初形成的道德感往往出于对惩罚的恐惧, 而非基于道德自觉的肯定性遵从, 要实现从前者到后者的转变并非通过简单的道德宣讲或个人反省就能完成, 而是需要将制度与个体在特定组织中的生存发展, 尤其是职位晋升直接关联, 在惩处的同时实施积极的道德引领, 将遵从制度与个人的人生目标联系起来, 使肯定性的道德遵从成为个体的普遍选择。事实上, 反腐初期疾风暴雨式的反腐态势以及各种反腐制度的颁布, 的确对公职人员形成了强大的外部他律效应, 但其内心未必信服, 随着反腐制度的持续推进, 个体意识到只有适应并遵从制度才能获得肯定和嘉奖, 如有些地区将党风廉政建设作为末位淘汰机制纳入政府的绩效考评[33]。正是这种制度的权威力量, 促使公职人员为了个人仕途而主动响应反腐行动并接受制度规则。这在某种程度上为公职人员提供了有别于普通个人的道德修养路径, 即以强制性的制度途径建构公职人员的个体道德。

由此进一步展望, 随着我国反腐制度建设的持续深入, 迫切需要涵盖所有国家公职人员的系统的行政道德建设。所谓行政道德, 是指以公权力为基础的公职人员在行使权力过程中的道德规则与纪律, 它包括系统的道德规范、道德运行与监督机制。这种基于制度的强制性道德不同于普通个人的弱约束道德, 它是介于私人领域的弱约束道德与国家强制性法律之间的“ 准法律” 性质的道德制度, 依靠正式制度的强制性约束, 并在此基础上将这种强制性道德制度转化为社会道德文化与个人价值观, 成为个体的自觉行动。这是使公职人员对腐败的态度始终处于低容忍度的基本道德基础。因此也可以相信, 只要国家长期坚持打击腐败和反腐制度建设并行推进, 那么, 个体从“ 不敢腐” 向“ 不想腐” 的自律道德转变就具备了现实基础。当然, 理想的状态仍然是形成自发反腐的制度机制, 而不是仅仅依靠反腐决心。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|