[作者简介] 王彦(

自1955年人类学家Bateson提出框架概念至今,框架研究已有六十年。然而,现有框架理论正史的叙事起点并非1955年Bateson所撰《一个关于游戏与幻想的理论》一文,而是1974年Goffman的《框架分析:经验组织论》一书。Bateson之所以被忽略,与他的跨学科身份、缺乏中层理论贡献以及“效果为王”的主流学科话语不无关系。也正因效果为王的传播史观,框架研究的传播学者更倚重大众传播(尤其是效果)层面的“窄框架”应用研究。这使原本包罗非媒介效果框架、非大众传播框架和文化框架的“泛框架”陷入集体沉默。相比传统的“媒体—受众”二元线性模式,在宏观层面以文化规范为变量、在中观层面以场域为单位、在微观层面以媒介心理学为取径的三维框架研究模式更契合当代复杂的传播生态。

The Framing Theory constitutes a topic of active research with a relatively long-standing effort, which looks back upon a 60-year history from 1955 when the eminent anthropologist, Bateson, proposed, for the first time, the concept ″Frame″ in his path-breaking study ″A Theory of Play and Fantasy,″ to 2015 when the present study was still in its infancy. However, the theory lacked an entry within the indexes of most textbooks till 1974 when Goffman's work on Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience began to gain prominence as a canonical book in relevant studies, which, from social science circles' vantage point of official history in the present, is the generally recognized launch pad for the Framing Theory.

The landscape of the Framing Theory has seen a number of significant changes with regards to how ″framing″ is perceived by communication academics over the past 60 years and a narrowing-down process is said to exist where the definition moved away from the ″broad″ sense to the ″narrow″ sense. Broadly, the term ″framing″ comprises a set of concepts ranging from nature phenomena unaffected by human activities, psychological principles and subjective processes underpinning both individual and organizational events, to explanatory strategies favored by social organizations in certain contexts, while the term, if narrowly defined, can also be stated in terms of distinct media-effect frames articulated and emphasized in a strand of communication scholarship. In effect, media-effect framing has a strong presence as a fertile source of new perspectives and substantial contributions in the contemporary culture of framing theory, leading to writings on relevant strategies being well-presented across scholarly publications. On the contrary, few studies have been carried out with the primary aim of exploring non-media effect framing, to the best of our knowledge.

To shed light through a theoretical avenue on the mysterious silence regarding Bateson who actually led the way in the development of the Framing Theory, this paper, drawing on both original document analysis and secondary data analysis, attempts to follow the mainstream logic of the Framing Theory and to provide correspondingly an outline of its development. By charting its much-awaited chronology, the paper identifies and labels three stages alongside the general theme including prehistory stage (1955-1973), sociological redirection stage (1974-)as well as communication studies redirection stage (1990s), with particularly close attention paid to the silence on ″non-media effect framework,″ ″non-mass media framework″ and ″cultural framework″behind the evolution of the Theory.

While Bateson's work breaks new ground as his conception of ″framework,″ ″meta-communication″ and ″relational communication″ represents a pioneering attempt harnessing the literature pertaining to the Framing Theory, the silence on Bateson can be justified for several reasons. Such matters as his own interdisciplinary identity, lack of middle range theory contributions and spatiotemporal context of ″effect being the primary concern″ will profitably be taken on board by this paper. To be specific, firstly, as an interdisciplinary scholar, Bateson often concerned himself with borderline topics. Besides, Bateson inspired scholars to ask various types of questions about the Framing Theory, although his work provided an incomplete, albeit informative, picture about the middle range theory. This literature still has a long way to go. The third point to note is the fact that mass-media academic communities with deep-seated respect for effect have not been very satisfied with his explanation on account of Bateson' single-minded focus on interpersonal communication.

As for the silence related to ″non-media effect framework,″ ″non-mass media framework″ and ″cultural framework,″ such dismal state might largely because of the present academic atmosphere that underscores the importance of effect and overstates the middle range theory. Scholars are obsessed with empirical studies which have overshadowed the equally important theoretical issues. Few of them see or even care about cultural and non-media communication (non-media communication in particular) , thus inevitably lose some important information that merits special attention. As a result, both economists and psychologists have made abundant achievements by expanding upon the groundwork laid in the Framing Theory under the respective rubrics of ″Prospect Theory″ and ″Priming Effect,″ but when it comes to the communication field, the research picture looks rather bleak given the woeful dearth of relevant literature.

To provide new communication-related material of the Framing theory, the paper believes the way forward might be the resort to constructivism approaches that underlie general human communication researches. In this vein, this paper, without losing track of the unresisted allure of real situations and local cultures to scholars, proposes the embedment of framework into culture and the substitution of three-dimensional research arena in place of the ″media-audience″binary linear model. At the microscopic level, the paper looks at the issue in the light of cultural norms and tries to be more sensitive, attentive and responsive to the differences among jurisdictions within various spatiotemporal contexts. At the mesoscopic level, the paper, using ″field″ as the basic unit, proceeds to depict, exploit and analyze the changing landscape on the part of both distinct frames and silent frames within the same spatiotemporal context. At the microscopic level, this paper ventures across the border to avail itself of the insights from neuroscience and media psychology in an effort to elucidate the resonance and the follow-up diffusion between the exterior framing and the cognitive patterns of human brains.

自1955年概念诞生至2015年本研究启动, 框架(frame)研究的历史已有60年。迄今可考有关框架的最早论述系1955年Bateson的论文《一个关于游戏与幻想的理论》(下文简称《游戏》), 其中界定“ 框架” 的概念为“ 个人组织事件的心理原则与主观过程” [1]。后来的研究逐步衍生出“ 选取与强调问题的某些方面同时排除与淡化其他方面的策略” [2]、“ 人们或组织对社会事件的主观解释与思考架构” [3]68、“ 通过不同语言或措辞来处理新获取信息的已有认知结构” [4]等多样定义, 发展出“ 框架化(framing)” 、“ 架构(framework)” [5]等相近概念①(①潘忠党指出, 作为名词的“ 框架” 显得过于静止, 缺乏应有的动态和容量, 故采用“ 架构分析” 来指代整个研究领域, 以突出社会建构主义的元理论取向。参见潘忠党《架构分析:一个亟需理论澄清的领域》, 载《传播与社会学刊》2006年第1期, 第17-46页。但潘的“ 架构分析” 命名迄今仍属一家之言, 未被广泛采用, 所以本研究仍使用“ 框架” 一词。)。

然而若以进入教科书文本作为正史分析标准, 传播学领域现有框架理论的叙事起点是1974年Goffman的《框架分析:经验组织论》[6]一书, 而非Bateson《游戏》一文, 如《传播学史:一种传记式的方法》就只是详述Bateson其人而未提及《游戏》其文[7]89-91。迄今为止, 仅有臧国仁[3]27、潘忠党[5]、刘蒙之[8]等少数框架理论史或Bateson的研究者肯定Bateson的原创贡献。这意味着当前学界对框架理论研究史的普遍认同与实际历程尚存二十年的时滞。

当前学界对框架概念的定义亦非六十年前之初衷, 而是经历了从“ 泛框架论” [1]到“ 窄框架论” 的缩限过程。“ 泛框架论” 涵盖自然框架、主体框架、社会框架等三种类型, 分别指未经人为活动影响的自然现象、将事件能指和符号所指以一定逻辑予以组合的个体主观心理过程、社会组织对特定事件的解释策略①(① 譬如, 雨前有乌云密布的现象属“ 自然框架” 中的“ 气象框架” , 人们根据乌云迹象预测稍后有雨属“ 主体框架” 中的“ 气象预测框架” , 熟人提醒带伞、气象部门预报、大众媒介播放天气节目分属“ 社会框架” 中的“ 人际传播框架” 、“ 组织传播框架” 和“ 媒介效果框架” 等。)[9]132-133。“ 窄框架论” 局限于媒介文本被强调、被表述的显明效果, 相应的框架化策略有强调同一文本不同部分内容的“ 强调框架” [2]、以不同方式表述相同文本信息的“ 同等框架” [4]等。

“ 窄框架论” 不同的框架化策略背后是不同的研究范式。举例而言, 当年媒体报道中“ 小布什总统经济治理卓有成效” 和“ 小布什总统个人信仰非常坚定” 这两句话, 在“ 强调框架” 论看来是两个框架; 在“ 同等框架” 论看来却是两件不同的事情, 具有两种不同属性, 而非两个框架。这两种策略一度互相批评对方为“ 破碎的范式” [2]和“ 灾难性的混淆和通货膨胀式的误用” [10]。在Scheufele为代表的“ 同等框架” 论者看来, 真正意义上的框架策略是“ 不改变传播文本, 只是通过不同的语言或者措辞来表达原信息” , 如堕胎政策中的“ 有选择堕胎的权利” 和“ 扼杀腹中的新生命” 、税制改革中的“ 死亡税” 和“ 遗产税” 、国家安全中的“ 枪支控制” 和“ 枪支安全” 均为同一事件的不同框架, 即以有差异的修辞和语境为同一文本创造不同的认知结构[10]。

理论创新问题由此转化成对历史书写的求解。我们好奇的是:何以进入框架理论研究史经典谱系的不是原创者Bateson, 而是后继者Goffman?是什么导致前者的沉默和后者的异彩?廿年之隔的叙事断裂背后, 隐藏着怎样的价值偏倚?厚此薄彼的主流话语里, 遮蔽着何种意识形态目的?众声喧哗的“ 窄框架论” 范式之争试图建构怎样的理论神话?“ 窄框架” 能否代表原有“ 泛框架” 之全部?若不能, 如何定义那些“ 剩下” 的不显明框架和被遗忘的框架研究者— — 缺席者、失踪者抑或沉默者?

寻找科学思想史上的“ 缺席者” 尤其是“ 失踪者” , 是学术研究的经典议题之一。刘海龙将思想的缺席分成从未出现过、曾经出现过却中途失踪这两种情况; 将思想的失踪归因于时间上的早产早夭或空间上的水土不服, 前者指出现时机太早、未受及时关注而导致渐渐消亡, 后者指出现恰逢其时, 受到及时关注, 却被明珠暗投到不适用的语境中诠释, 经过很长一段时间的“ 衣锦夜行” 后, 其重要性被低估或甚至遗忘[11]。事实上, 思想没长腿脚, 不会自己“ 失踪” , 只会经由学者的研究发声或沉默, 故而将“ 失踪” 称为“ 沉默” 或许更为恰切。

综上, 本文之研究目的在于:(1)梳理框架理论自1955年Bateson《游戏》一文发表至今六十年间的创生、扩散、破裂、重组的跨学科之旅, 厘清其在整个社会科学领域的理论定义与内涵; (2)探索Bateson成为框架研究“ 沉默者” 之谜, 考察有哪些框架陷入沉默及为何沉默; (3)从中层理论及其应用性角度出发, 反思主导大众传播研究多年的“ 媒体— 文本” 二元线性的框架效果模式, 建构多维度立体化的新模式。本文的研究方法主要是一手文献与次级资料分析。

作为可框限人类认知方向性的信息, 框架现象古已有之。钟蔚文等指出, 古希腊先哲亚里士多德曾发表“ 悲剧的结构具有唤起情绪的效果” 、“ 迄今为止最伟大的事就是应用好隐喻” 等言说, 或是现今可考的有关框架现象的最早论述①(① 钟蔚文、臧国仁、陈韵如等《新闻的框架效果》, 见臧国仁主编《中文传播研究论述— — “ 一九九三中文传播研究暨教学研讨会” 论文汇编》, 台湾政治大学传播学院研究中心, 1995年。); Hovland等所做的不同信息对态度的影响研究亦是广义的框架效果[12]。而作为学术词汇的frame, 一开始兼有名词和动词的双重词性。后因有些学者采用framing(框架化)和framework(架构)指称动态化的以话语方式展开的社会建构过程, frame遂归类为相对静态化的名词②(② 本文认为框架化是一种选择、强调、呈现的行为过程。相比作为名词的框架的静态特性, 框架化更侧重事件如何被描绘重构的动态过程。)。

“ 框架即元传播” 是人类学家Bateson在《游戏》一文中所做的论断, 也是“ 框架” 首次突破混沌的现象描述而被提炼成具有学理性的词汇。这篇首发于《精神病学研究报告》学刊的论文为论证精神病治疗理论的知识论基础, 探讨了动物和人类通过相同物化记号进行不同目的交往的能力, 最终结论是:游戏的参与者和观察者都必须具有元传播能力。

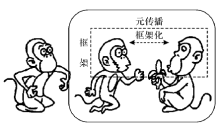

Bateson将传播分为意义明确的直接传播、意义含蓄的抽象传播两种类型, 后者即元传播。元传播概念的发想源于Bateson在旧金山某动物园的偶然发现:两只猴子看似打斗, 然而它们表现出的行动和释放出的信号却显示它们其实是在游戏。也就是说, 作为信息交流过程, 游戏的发生必须以游戏参与者能识别对方的游戏意图为前提。当打斗行为不再是通常充满敌意的身体攻击, 而是超越感官刺激记号的表面指代, 参与者遵循一定的规则, 进而采取相应的特殊行动, 这就构成了元传播。Bateson指出, 元传播的发生依赖于双方的关系及其对隐喻信息的辨识和理解, 每个元传播单元都必须由三类元素组成:感官刺激的记号(打斗), 此记号的指代(敌意的攻击或是友好的游戏), 联结记号、指代以及相应行动的诠释性规则和关键性信息(根据双方关系和对方表现来判断是敌意还是友好, 是攻击还是游戏, 继而展开下一步互动)。其中第三类元素就是框架。传受个体之间共享的框架是元传播发生的充要条件, 因此说“ 框架即元传播” 并不为过。

我们可以通过还原“ 框架-元传播” 拟境模型(图1)来加深理解。一只猴子向另一只持香蕉的猴子伸出手, 这一举动意味着抢夺、受施还是嬉戏, 取决于传受双方的关系(这也是关系传播的核心要义)。不同的关系导向不同的框架和行为。如果它们的关系足够默契, 就会达成共识, 认同“ 伸手就代表索取或分享香蕉” 这个诠释性规则(即框架), 将伸手这个感官刺激记号和慷慨分享的指代联系起来, 自然而然地采取接过香蕉分享美味这个行动。身后的另一只旁观的猴子被排除在心心相映的共享框架过程之外, 但这并不意味着该旁观猴的主体框架中没有对当前情境的框架解读。

模型中的矩形虚线代表作为名词的框架, 指共存于传受双方主体框架中的针对同系列元传播行为的诠释系统; 双向箭头虚线代表作为动词的框架化或架构过程, 表示传受双方进行抽象传播时线性的信息共享和意义流动; 框架、框架化(或架构)过程及其发生情境(或脉络)共同构成了一个元传播单元。

框架和元传播概念不仅适用于猴子之间, 而且适用于海豚之间的传播, 后者是Bateson在新几内亚进行人类学研究的发现。事实上, Bateson在大部分的学术生涯中都试图“ 发展一种普遍的认识论, 为所有生物的整合信息能力、组织和重组信息能力、对外传播信息能力提供系统理论参照框架的综合性说明” [13], 其中一种说明即为框架— — 成组的有意义的关键信息, 即传受双方在元传播行为中有关如何理解符号并指导行动的诠释规则。

由框架、元传播、关系传播等概念建构而成的“ 泛框架论” 包罗万象, 试图通过定义个体间传播关系的诠释规则, 充分呈现自然、动物和人类如何通过处理信息与临时性空间发生互动的动态过程。为阐明处于混沌状态的框架概念, Bateson还将“ 泛框架” 类比成场景、相框、脉络、格式塔等心理学概念, 试图在宏观社会学和微观社会学之间发展出统摄一切的大而全的理论体系。然而其晦涩难懂的表达风格却令原本混沌宽泛的框架概念更为模棱两可, 也令人屡屡感叹“ Bateson那涉猎广泛的心灵并非始终容易跟随” [7]89-91。

若以frame或framing等关键词首次出现在学术论著中为标准追溯广义框架理论的发源, 人类学家Bateson才是真正的提出者, 社会学家Goffman只是将原本泛化的元传播发生的自然界、动物界、人类社会等多样化的“ 泛框架论” 情境窄化聚焦到人类社会而已。问题在于, 为何后者却能成为公认的理论旗帜人物, 而前者的理论创生者角色却被集体遗忘而成为框架研究中的“ 沉默者” ?

1.Bateson的跨学科旨趣

Rogers曾感叹“ 任何跨学科的心灵都不可能忽略像传播这样基本的人类过程” [14]99, Bateson也不例外。Bateson将人类学的方法用于动物传播研究, 将人际传播旨趣衍生至所有生物, 将讨论动物和人类交往能力的论文发表于精神病学期刊, 这已远远超越一位人类学家的“ 本分” 。知识兴趣涵盖“ 心理学、语言学、社会学、精神病学、信息论、控制论、系统论、进化论、动物传播以及人类传播” [7]89等多元领域的Bateson, 是真正意义上的跨学科学者。

跨学科身份导致Bateson在同时代的学术界颇显异类, 其首创的元传播、关系传播、生态传播等社会学科概念自然也有意无意地被学界忽略。他“ 作为理智的流浪者, 从一个地方旅行到另一个地方, 从一个领域来到另一个领域, 从来不驻足在任何安全壁龛的保险地带” [14]99。他在参与每个学科的同时也挑战学科界限、刷新学科面貌, 成为“ 诸多学科的贡献者和背叛者” , 这令他在20世纪中叶学术分野森严的现代学科制度中“ 难以为同行所容” , 自然间接造成其学术思想“ 与所处时代的断裂和隔膜” [8]。

跨学科旨趣决定了Bateson对框架理论的贡献仅止于匆匆过客式的宏大概念创想。他对框架概念的论述甚至一开始就失之仓促而不够系统。从论述深度和出版时机看来, Bateson的《游戏》一文仅15页, 关于框架的核心论述不超过2页, 直到被收入《迈向心智生态学之路》一书才为更多人知晓[15]。两年后, 《框架分析:经验组织论》一书出版, 凭借专题专著和中层理论的论述深度而迅速扩散, Goffman在框架理论研究领域的影响力很快超过Bateson的首度发声和再次发言。

2.Goffman的中层理论行动

作为提出frame概念的先驱者, Bateson是当之无愧的“ 原创思想者” , 可惜他创生框架概念之后不再结合社会脉络进行发展和扩散, 研究兴趣便转向他处, 未再结合现实需要继续探索, 自然也不会成为框架理论研究领域的“ 行动思想者” , 后续的黯淡甚至沉默也便不足为奇。

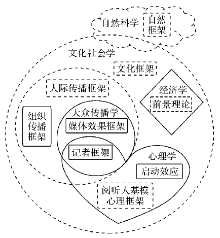

好在有“ 行动思想者” 们以中层理论的追求为指归, 结合社会脉络和学科特色努力使模糊的框架概念超越浅表描述, 如发展出“ 转换、调音、定锚、争夺” 等应用性概念的社会学家Goffman[6], 以“ 前景理论” 斩获诺贝尔奖的经济学家Kahneman[16], 专注“ 启动效应” 的心理学者Herr[17], 分别在方法论层面提出“ 强调框架” [2]、“ 同等框架” [4]、“ 诠释包裹” [18]、“ 框架清单” ①(① J.W.Tankard, L.Hendrickson & J.Silberma et al., Media Frames: Approaches to Conceptualization and Measurement, Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, 1991.)的传播学者Entman、Scheufele、Gamson、Tankard等, 以及结合我国台湾地区的新闻媒体与消息来源的本土情境而发展出框架理论新论述的臧国仁等[3]。

至于Neuman[19]、Berger[20]、徐美苓[21]、周裕琼[22]等“ 应用思想者” , 由于只使用而不建构, 对理论建设的贡献相对较小。

综上, 按时间先后和原创程度, 对框架研究的传播学者进行“ 原创思想者” 、“ 行动思想者” 、“ 应用思想者” 三层次排列(图2), 第二层次的“ 行动思想者” 由于对社会脉络、学科发展、理论改进的多重贡献而在价值排序中占据优势, 主导了框架理论六十年的发展沉浮[20]。

3.Schramm的大众传播效果研究偏向

作为知识场域的传播学科原本具有相当的不确定性, 起初有芝加哥学派、法兰克福学派以及其他批判学派和文化研究思潮百花齐放, 直到Schramm提出 “ 学科神话的英雄系谱、概念系谱、经典系谱” 等中层理论来为“ 现实的研究者提供学科认同和社会身份” [23]38, 传播学才开始偏向效果研究。Schramm通过主编两本经典教材《现代社会的传播》[24]、《大众传播》[25]基本确立了传播学的学科边界和主流研究范式:经验的、定量的和注重效果的。

到1980年, 效果为王的主导性学科思想在传播学领域逐渐成熟, 标志是《美国传播研究的开端》[26], 其中对传播学术共同体成员及主要人物的选择“ 非常明显地体现出Schramm的个人偏好” [27]203。其中一大变化是“ 传播学的开创者从几十人逐渐变成四大奠基人的说法, 与此同时, 法兰克福学派的学者消失得无影无踪” [27]203。尽管今天的传播学领域出现各种各样的理论和方法论观点, 但传播学“ 仍然是以关于传播效果的定量研究为特色” [7]493。

效果为王的传播史观偏倚电视、广播、报纸等主导单向传播的大众媒体, 这对于传播学科在20世纪中叶时代脉络中的奠定是个精明的政治策略, 一方面延续了战时宣传研究传统, 另一方面勾勒出面向未来的实用愿景。然而它以牺牲了未被采纳的其他研究方向为代价, 大众媒体的所有权和控制权、电话电报私人信件等双向传播媒介、人际传播和组织传播等同样重要的研究问题未能得到足够重视。

由此不难理解, 在效果研究自1948年起就已占领统治地位的时间脉络中, Bateson于七年之后提出的框架、元传播、关系传播、生态传播等概念完全是在回答另一个“ 完全不同类型的重要问题” [7]100, 如此“ 不合时宜” 的人际传播理论被主流范式断然拒绝甚至扼杀在萌芽状态中也便不足为奇。

尽管与传播学的四大奠基人Lewin(1890— 1947)、Lasswell(1902— 1980) 、Lazarsfeld(1901— 1976)、Hovland(1921— 1961)一样, Bateson(1904— 1980)对传播学的研究也只是偶尔驻足, 但他另辟蹊径之处在于他没有局限于专业或方向, 而是试图以跨学科的视野将传播作为统一范式去理解世界。Bateson首创的框架概念洋溢着包罗万象的理想主义色彩:框架是一种分析工具, 使人类得以分辨事物和行动背后的意义; 框架是一个简化过程, 寻找事物共性并分类, 忽略个别事物之间的差异; 框架是一张“ 认知筛子” [28], 于层层叠叠的事实“ 筛显” 中重新发现和理解社会; 框架还是一组心理学概念, 以共享“ 传者— 受者” 之间的默会之知使传播得以可能。一言以蔽之, 无框架, 不传播。

“ 泛框架论” 在某种程度上只是宏大概念而非中层理论, 前者在操作化的便利性方面远远不如后者。所谓中层理论的功能是联系起宏大理论和精确研究, 所以它们必须是“ 一组从逻辑上被联系起来的命题, 每个命题都必须是由两个或两个以上概念变量之间的某种假设关系组成, 能够引申出经验的一致” [29]39。社会学家对现实的解释以及心理学家对基模的建构, 促成了泛框架论从跨学科视野向中层理论缩限, 其中以Goffman的《框架分析》一书最广为人知。

Goffman借用Bateson有关“ 心理情境(psychological context)” 的说法, 界定框架为“ 人们将社会真实转换为主观思想的重要凭据” , “ 定位、感知、辨识和标签化那些看似无穷多的具体事实” [8]10-11等。Goffman还延伸了现象学者Schutz的“ 多种现实理论(multiple realities)” [30], 通过一系列精致的术语进一步细化了框架概念:(1)所有真实的转换或复制都不是真实本身, 而是经由重新调音(keying)即“ 定位、感知、辨识和标签化” 社会真实之后所表现的文本。(2)调音文本使同一社会议题产生不同音调(keys)。(3)这些音调与社会日常生活相关程度愈高, 为他人所接受的“ 定锚(anchoring)” (又译“ 固定” )[3]29程度就愈高。(4)多种定义在日常生活中彼此争夺成为真相的唯一合理解释, 正是这种竞争常态使框架之间时而互斥、时而融合, 从而形成更高层次的意义建构[8]5, 47, 79。经由Goffman的细化和深化, 框架从概念逐渐发展成理论, 具有越来越强的解释力和推广价值, 譬如其中的框架互斥或争夺概念套用到本研究中或可指称“ 沉默” 与“ 显明” 的错位。

Goffman还曾定义框架为“ 通过符号转换联系个体认知与社会事件的心理基模” [6]10-11。基模是来自心理学的概念, 被后来学者认为与框架意义接近②(② 钟蔚文、臧国仁、陈韵如等《新闻的框架效果》, 见臧国仁主编《中文传播研究论述— — “ 一九九三中文传播研究暨教学研讨会” 论文汇编》, 台湾政治大学传播学院研究中心, 1995年。)[31, 32, 33]。事实上, 基模作为个体习得的各种经验、概念等抽象认知架构, 相当于“ 人脑的认知仓库” [34], 与框架所指的针对特定事件的“ 成组的信息或有意义的行动” 并非完全重叠, 而是母子和总分关系。

框架概念被引入社会学之后, 在大众传播、政治传播、科学传播、视觉传播、新闻学、社会运动、风险、宗教等各个社会科学领域迅速扩散。其中, 行为经济学、心理学、大众传播学等领域对框架理论的频繁运用推动了诸多“ 显明的框架” 的凸现, 自然框架、人际传播框架、组织传播框架、文化框架等受关注较少的框架则相对“ 沉默” (图3)。

行为经济学家判断信息的框架将影响人们在经济活动中的选择, 他们提出了影响深远的“ 前景理论(prospect theory)” [16, 35, 36]。前景理论的突出贡献是打破长久以来主流经济学假设每个人做决定时都是理性的笼统认知, 重新假设每个人基于初始状况(参考点位置)的不同对风险会有不同的态度, 加入人们对盈利与亏损、标的事件发生概率高低等条件的不对称心理效用, 对风险与报酬的关系进行实证研究, 成功解释了许多看似不理性的现象。Kahneman因此获得2002年诺贝尔经济学奖。

心理学家在框架理论基础上延伸出“ 启动效应(priming effect)” [17, 37], 启动效应指早前接受的刺激信息将影响到后续某个刺激信息的加工, 譬如人们会随着草图越来越完整而预测出成图的样子。这种辨认经验也会加速他们对其他草图的预判, 倘若前后呈现的都是同一形式的视觉或听觉信息, 也会促成启动效应的出现, 因此启动效应亦被称为内隐记忆。

行为经济学、心理学等学科对框架理论的知识贡献, 充分说明涉及人类行为的多方面和社会运动的多领域的框架理论“ 理应成为人类传播的总体研究对象” [38]。然而, 事实远非如此。追踪框架理论从社会学穿越到传播学领域的跨学科之旅, 会发现这基本是一部“ 效果为王” 的偏颇之史。

框架理论进入传播学领域是20世纪90年代初期的事。与“ 冷战” 以来美、英、苏等大国对外宣传频繁的历史情境紧密相关, 媒体框架效果方法被广泛运用于跨文化传播和国际传播研究中。在媒介社会学视阈中, 媒介通过框架事件来建构真相, 所以框架能通过影响受众的认知基模而产生框架效果; 媒介对同一事件的不同框架方式呈现出不同形式要件与内容, 随之出现不同版本的新闻报道。

框架效果本身的静态、显明的特性以及选择、重组机制的应用价值[39]49-51, 大大增强了研究的可行性。Tankard等①(① J.W.Tankard, L.Hendrickson & J.Silberma et al., Media Frames: Approaches to Conceptualization and Measurement, Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, 1991.)与Gamson等传播学者正式采用框架理论解释新闻价值, 认为框架乃是“ 新闻内容的中心思想” , 或是“ 将现实事件的某一部分挑选出来, 在沟通文本中进行意义解释、归因推论、道德评估及处理” [40, 41, 42, 43]。另外, van Dijk的“ 批判论述” [44]、Gamson和Modigliani的“ 诠释包裹” [41]、Tankard等的“ 框架清单” ②(② 同上。)[45]、Pan等的“ 论述结构” [31]、Entman的“ 选择与强调框架” [2]、Scheufele的“ 同等框架” [4]等, 均被广泛接受。

据潘忠党考证[5], 最早出现框架概念的中文传播学文献是钟蔚文等的论文《新闻的框架效果》③(③ 见臧国仁主编《新闻“ 学” 与“ 术” 的对话III:新闻工作者与消息来源》, 台湾政治大学新闻研究所, 1995年。), 这结论只对了一半。最早文献是此文无误, 但确切的首发时间应是1993年而非1995年。据臧国仁追忆, 1993年他与台湾政治大学传播学院的同事和研究伙伴钟蔚文联袂前往美国波士顿市, 参加当年新闻与大众传播学会(AEJMC)年会, 在聆听臧氏业师Tankard教授现场宣读有关框架研究的方法的报告后受到启发, 决定“ 结合华人传播研究学术共同体的现实脉络和集体关切” , 开展“ 记者认知” 研究[46]。研究的代表性成果之一便是《新闻的框架效果》, 初稿在“ 1993年中文传播研究暨教学研讨会” 上宣读, 两年后收录于《中文传播研究论述— — “ 一九九三中文传播研究暨教学研讨会” 论文汇编》专书④(④ 钟蔚文、臧国仁、陈韵如等《新闻的框架效果》, 见臧国仁主编《中文传播研究论述— — “ 一九九三中文传播研究暨教学研讨会” 论文汇编》, 台湾政治大学传播学院研究中心, 1995年, 第243-256页。)。潘氏提到的专书论文与研讨会论文其实是同一篇文献。

针对我国台湾地区新闻与公共关系的本土实践, 学者们分别从“ 新闻工作者与消息来源的系统生态观” ①(① 臧国仁《新闻媒体与消息来源的互动关系— — 系统生态学的观点》, 传播生态学研讨会宣读论文, 台湾中正大学电讯传播研究所, 1994年。)、“ 新闻文本中的时间概念与时间语汇” [47]、“ 框架概念与公共关系策略” [48, 49]、“ 新闻媒体与消息来源及媒介框架与真实建构” [3]、“ 新闻工作者的社会智能” 等不同面向[50]发展框架理论, 并与西方对话。臧国仁等指出, “ (新闻)框架概念中最重要的部分, 就在了解新闻媒体为何选择某个特殊内容(值), 且选择的比重为何” [50]7。至于新闻所描绘的情境与主要议题, “ 均需通过选择、强调、排除与详述等手法, 才得以呈现” [3]27, 具体分析步骤包括:“ 第一, 将各新闻语句化约为‘ 微命题’ ; 第二, 通过类化、重组以及保留方式, 将微命题归纳为‘ 巨命题’ 或‘ 巨巨命题’ ; 第三, 以‘ 巨巨命题’ 进一步分析其在新闻中的形式地位与比重” 。钟蔚文与臧国仁亦曾参考van Dijk的核心理论[44, 51], 尝试运用言说分析方法来讨论新闻文本框架②(② 钟蔚文、臧国仁、陈韵如等《新闻的框架效果》, 见臧国仁主编《中文传播研究论述— — “ 一九九三中文传播研究暨教学研讨会” 论文汇编》, 台湾政治大学传播学院研究中心, 1995年。)[47, 52]。

后来的华人学者对框架理论的诠释与应用基本没有超出臧氏的范畴(比如黄旦[53]231-232、潘忠党[5]、陈阳[54]、陈红梅[55]、徐美苓等[21, 56]、李东晓[57, 58]、刘海龙[59]232-234、周裕琼[22]的研究)。

绕开历史意图的因果倒置和历史阐释的目的论进而揭示历史规律的重要方法是, “ 把历史的时间压缩在关键的断点, 并从空间的角度从各个不同方面对这一断点进行全面分析……去仔细观察知识主体与相应事件的表演” [27]18。钟蔚文等也将空间列为与历史同等重要的情境构成元素③(③ 钟蔚文、臧国仁、陈韵如等《新闻的框架效果》, 见臧国仁主编《中文传播研究论述— — “ 一九九三中文传播研究暨教学研讨会” 论文汇编》, 台湾政治大学传播学院研究中心, 1995年。)。本文所指空间, 既隐喻框架概念从最初的二维线性模式演进至三维立体包裹的拓展, 又有对不同框架扎根的不同地区和社会情境的本土契合的考虑。

马寅初的计划生育人口思想(下文称“ 马寅初节育框架” )即为“ 泛框架论” 中的主体框架之一种。据田雪原观察[60], 马寅初的第一篇人口论文《计算人口的数学》发表于1920年的《新青年》杂志, 之后的三十多年再无任何人口学论著发表, 而是集中精力研究财政经济。直到1949年新中国成立后, 马寅初回到家乡实地调查, 发现带回去的糖果越来越不够新生孩童分发, 开始忧虑人口剧增会拖经济发展的后腿, 遂利用全国人大代表、人大常委会委员身份之便, 每到一地都同工人、农民、干部谈人口问题。在1955年的一届全国人大二次浙江组的会议上, 马寅初提交了第一份“ 计划生育” 提案。然而由于当时赞成者寥寥, 连马寅初本人都认为时机不对而主动撤回。这是“ 马寅初节育框架” 第一次成为“ 沉默的框架” 。

沉默的打破发生在1957年的最高国务会议和一届全国人大四次会议, 马寅初发表计划生育提案并受好评。随着1958年进入“ 大跃进” 时代, “ 人多力量大、以人为本、人定胜天” 的人口观占上风, “ 马寅初节育框架” 转为黯淡, 再度陷入长达二十年的沉默。直到1979年中共中央批复《关于为马寅初先生平反的决定》, 宣布“ 节制生育的‘ 新人口论’ 是正确的, 20世纪50年代末对马寅初的批判是错误的” , 沉默的“ 马寅初节育框架” 才再度浮出水面。

究竟人口多少为宜?生育率下降是好是坏?“ 马寅初节育框架” 的浮沉不仅证明上述两个问题并无标准答案, 而且反映出人口和生育议题经不同主体参与、作用、建构而成为社会问题的过程, 且应对社会问题的政策常与政府依据的理论或政治倾向有关。把“ 马寅初节育框架” 放回到“ 泛框架论” 脉络中透视其峰回路转的际遇, 更深层次的框架与框架之间的竞争与流动开始浮出水面:1920— 1949年间, 尤其在抗日战争期间, 人员伤亡与物资紧缺成正比, 人口议题在当时情境中并不显明, 马寅初才会搁置相对沉默的“ 节育框架” 而转向关注显明的“ 财政经济框架” 。1950— 1956年间, 受益于早年的专业训练和研究兴趣, 马寅初敏锐地发现人口剧增带来的社会问题, “ 节育框架” 亟须被聚焦, 于是他通过走访、座谈等各种机会, 想方设法地宣传“ 节育框架” 思想, 直至1957年争取到进入最高国务会议和一届全国人大四次会议的议程设置的契机。然而该契机只是昙花一现。由于次年倡导人多力量大的人口观占据议程设置主导地位, 马寅初的“ 节育框架” 再次陷入长达二十年的沉默。

在生育计划的推行上, 大众媒体也一度扮演过不可或缺的角色。据徐美苓等观察, 自台湾地区政府启动倡导鼓励生育计划的2004年起三年间的台湾社会中与低生育率相关的媒体报道后发现, 新闻论述总体呈现“ 不平衡的多元” 状态, 多将少子化现象框架化为导致教育、经济、家庭关系、性别甚至族群失衡或危机的负面社会问题, 刻意将问题框架和政策框架描述成“ 显明的框架” , 忽视为什么导致矛盾的原因框架和相关政策会导向什么的结果框架, 导致民众难以全方位评估少子化现象的根源, 进而无法分析各种切身利弊得失[21]。

主题相关的“ 马寅初节育框架” 和“ 少子化媒体框架” 多有不同。第一, 发生时空不同:前者发生于20世纪20年代至50年代的中国大陆, 后者发生于2004年初至2007年底的台湾地区。第二, 框架发起者不同, 前者是由马寅初发起的主体框架, 后者是由媒体发起的社会框架之媒体效果框架。第三, 框架形式不同, 前者以新闻报道中的马寅初节育观和各大会议中的马寅初节育提案为形式, 后者以所有与低生育率相关的媒体文本为形式。第四, 框架过程不同, 前者是一个与领导意志和主流舆论此消彼长直至同流合一的动态博弈过程, 后者则是一个以媒介呈现、媒介效果为准的静态定格过程。第五, 框架结果不同, 前者直接或间接地对国家政策、社会观念产生影响, 后者一般只对受众产生影响。因此, 将两者分别界定为宏观社会脉络中的微观主体框架、中观传播效果中的媒介效果框架或许更为确切。

上述宏观的社会框架、中观的效果框架和微观的主体框架相互激活、扩散、补充, 在不同情境中或显明或沉默, 共同构成多层级的框架场域, 亦反映出框架生发情境之复杂、内涵之丰富。一方面, 当前传播学研究“ 过程干预式、动态过程序、多元复合式” [61]的趋向, 使原本青涩的时机有可能逐渐成熟, 增加中途沉默的框架再浮现的概率。另一方面, 可知框架内涵已从最早的“ ‘ 元传播’ 行为中为受者理解符号而提供的诠释规则” 演进到“ 社会共享的、有吸引力、抽象、具有强调性内容的诠释性‘ 包裹’ (packages)或‘ 装置’ (instrument)” [62], 已由二维的线性信息共享转向更立体化的意义空间。

(① 现有“ 新闻框架” 和“ 媒介框架” 两种不同提法, 前者主要指新闻产品的文本框架, 后者既包括文本框架又涵盖记者框架(即新闻工作者对事件的主观解释与思考架构)。)

在不同专业领域中, 框架理论的发展理应并存总体化和专业化两条路径, 但在效果为王的传播学领域中显然并非如此。有学者批评, 框架理论在传播学学科的发展历史, 也是“ 传播学学科边界桎梏的写照之一” [38]。画地为牢的学科行为会导致衰微, 导致本应成为框架理论主力的传播学沦为敬陪末座, 失去与其他学科对话合作的契机。

首先, 在研究领域的选择上, 非大众传播框架成为“ 沉默者” 。在气象部门的“ 气象框架” 、熟人之间相互提醒带伞的“ 人际传播框架” 、组织机构广播防雨的“ 组织传播框架” 以及大众媒介天气预报节目的“ 大众传播框架” 中, 只有后者能受到传播学界的广泛关注, 其余三个相对冷落。因此, 框架理论在传播学中的运用并非渗透进自我传播、人际传播、组织传播、跨国传播等人类传播的全部领域, 而是洋溢着典型的大众传播专业主义色彩。

其次, 在研究对象的选择上, 非媒介效果框架同样陷入沉默。著名框架理论研究学者Scheufele多次强调框架理论不可包罗万象, 而是要明确效果在框架研究中的主导地位, 将框架理论限定为狭义的媒介效果理论, 坦言关注结果多于过程[10]。黄旦也将框架理论的中心问题定位为特定语境即诸种关系之中的媒介生产[53]231-232。

最后, 在研究路径上, 框架效果分析主要有批判论述[43, 52]、“ 诠释包裹” [41]、“ 框架清单” ①(① J.W.Tankard, L.Hendrickson & J.Silberma et al., Media Frames: Approaches to Conceptualization and Measurement, Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, 1991.)、论述结构[30]等四个取向。上述取向多以量化的内容分析法结合质化的言说分析法, 强调新闻文本中的框架以及各种框架在主流话语权之间的争夺, 多用于检验媒介框架效果是否存在, 极少思辨框架效果为何产生; 在“ 文本框架” 、“ 受众框架” 、“ 记者框架” 等各种子概念中较多倾向于检验静态的新闻框架和文本框架是怎样的, 而对动态的受众框架和记者框架较少涉及。

现状的突破或可从方法论上寻求出口。与Bateson的元传播模式的平面、线性、二维特征相比, “ 框架包裹(frame package)” [41]更立体, 诠释力更强。经由探讨文本的系统性与结构性意义, “ 框架包裹” 的意涵超越了传统内容分析的假设[30], 进而在方法论上对传统传播研究卓有贡献。吴宜蓁认为, 框架效果之于大众传播研究的目的, 是从媒介文本分析中厘清媒体为受众建构出何种图像, 以致影响其对某项新闻议题的认知态度, 甚至影响民意的走向[63]46。

如前所述, “ 泛框架论” 将框架视为自然界和人类社会传播行为的总体研究对象, 涉及生物行为的多方面和社会活动的多领域, 涵盖主体框架、文本框架、文化框架②(② 其中, 主体框架和文化框架是动态的, 共同决定人们如何理解世界、形塑表达、建构事件, 一方面能够引导人们看见一些事情、看不见另一些事情, 另一方面也被外在世界影响而更新。文本框架是静态的, 如同相框里的照片、裱框里的画作, 在被生产出来的那一刻就决定了哪些事件元素分别被框住、强调、歪曲、遗漏。主体框架的概念参见梁美珊、庄迪澎编著《图解传播理论》, (台北)五南图书出版股份有限公司2013年版, 第132-133页。)等多重面向; “ 窄框架论” 将视角局限于各个特定的专业领域。

就研究面向而言, 传播学者们多从以下面向研究被“ 定格” 的静态框架效果:持久性[39, 43]、抽象性[64]、操纵性③(③ J.W.Tankard, L.Hendrickson & J.Silberma et al., Media Frames: Approaches to Conceptualization and Measurement, Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, 1991, p.52.)[2][65]32、政治性和话语性[31, 35, 43, 66, 67]、文化性[42][68]24-26[69, 70, 71, 72, 73]等。基于上述特性, 框架的定义被越来越多的学者认可为“ 社会共享的、有吸引力、抽象、具有强调性内容的诠释性包裹或装置” [64]。

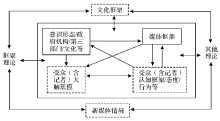

作为社会共享的诠释性包裹, 框架与主流文化价值观紧密相关。早在框架理论创建之初, 学者们就注意到文化对框架生产的影响[74]。Goffman称框架为“ 文化的核心部分” [70], Gitlin定义框架是“ 处理信息的持久而常规的方式” [39], Gamson认为框架是“ 协商文化形成共享意义” 的结果[42], Entman界定“ 文化是框架运作的第四场域” [2], 李希光说框架“ 某种程度上是观念、意识形态和知识的翻版” [75], 均说明了文化在更大程度上的作用(图4)④(④ Entman的研究至少有三处涉及文化根源, 一是框架过程决定的成本和收益之间的问题界定、因果关系、道德评价、对策建议, 通常是从公共文化价值角度来衡量; 二是框架可以存在于传者、文本、受众、文化之中; 三是必须警惕决定传者框架性判断和诠释方式的信仰体系到底是传者自身的文化还是独立于传者之外的社会文化。)。

尽管从来未能彻底脱离文化而只谈传者、文本和受者, 也从未能将传者、文本和受者与自身文化完全割裂, 但与文化重要性形成鲜明对比的是文化框架在研究史中长达二十多年的沉默。这是因为文化框架并非“ 明识” , 而是“ 默知” , 大多数记者无法意识到自己在接受框架发起者的议程框架, 并调动记者自身大脑基模, 有选择性地与事件元素产生共鸣并生产新闻文本, 进而影响受众的基模, 同时又影响记者自身的认知基模的整个过程, 而且这一过程还能被学理化地命名为“ 框架” , 在框架化新闻文本行为的背后还受到经济、政治、宗教、环境等各种文化元素的牵制。这种文化牵制之于新闻记者, 均在专业规训和职业实训中潜移默化, 以至于不少记者在进行框架化工作时, 对自己被文化牵制的事实浑然不觉。作为认知框架和文本框架之间的一种脉络性背景, 文化的渗透发生得静水流深, 文化价值对框架效果的影响是潜移默化的, 文化框架的存在如水和空气之于生命一般自然而然。

由此可见, 文化框架既来源于“ 超越个人经验之外的渗透于一般文化中的人类、组织和制度的互动” , 又来源于“ 个人或组织根据目标有意识地建构公共话语的手段” [76]108。作为一种“ 遭到修正或新框架替代之前会保持相对稳定” 的相对静态的存在, 文化框架并非新闻记者单方面刻意建构的结果[72, 77], 在实证主流的美式社科研究的方法论中, 文化框架亦很难概念化、操作化。

然而, 文化框架作为研究取径并非不可能, van Gorp提出的“ 文化嵌入” 理论就是对策。具体做法是深耕框架现象的生发土壤, 将框架视为文化的一部分, 将框架研究“ 嵌入” 文化、放回文化背景中, 将“ 框架包裹” 细分为框架化装置、推理装置及文化现象等三个层面, 它们之间的联系逻辑是“ 框架及其镶嵌的文化和意识形态能够通过一系列框架化装置呈现在文本中” [72]具体路径包括, 解析文化背景中的个体如何框架化社会事件的认知路径, 关注话语霸权如何控制和操纵框架的批判路径, 如何对框架运作进行界定或重构的建构主义路径等。

“ 文化嵌入” 研究取向引发框架内涵的三维转向。框架不再仅仅是元传播的平面式信息交换, 而且是三维立体时空里的诠释性“ 包裹” 。钟蔚文等运用框架理论对台湾大学女研社放映A片事件进行实证研究发现, 媒介框架只是大众言说的部分而非唯一的信息来源, 框架的展现总是与社会历史文化情境相结合。因此, 未来的框架研究不能重复过去“ 媒体— 受众” 二元分类的线性模式, 而必须结合个体基模和社会文化, 如“ 玩积木的顽童” 一般挑挑拣拣, 组合出不同的故事来①(① 钟蔚文等《台大A片事件的多重真实:框架理论的再思》, 台湾政治大学新闻教育六十周年庆学术研讨会论文, 1995年。)。

框架理论与其他理论的交叉融合以及文化框架的嵌入, 共同建构了框架理论的场域(图5)。在这个场域中, 以意识形态、政府机构、第三部门等为代表的社会机构的议程设置以及媒体的生产框架和文本框架, 在当前研究场域中是最显明、最常见的, 受众基模、记者框架、文化框架等研究领域相对沉默, 故以虚线指代。其中, 媒体框架的产生受到记者的认知框架、社会机构的议程设置、文化框架的潜移默化等三方面的共同作用; 社会机构对主体事件进行议程设置, 也对媒体框架和受众的大脑基模产生影响; 媒体框架通过对受众的大脑基模和认知框架的直接影响, 进而对社会机构的议程设置起到间接影响; 受众的大脑基模和认知框架相互补足反馈, 形成信息回环。

作为现实回应, 新媒体情境中海量资料、网络社交、社会运动、风险文化等情境元素的注入, 既避免了重复验证框架理论, 又给不同理论的融合提供了时空角力场景, 为辗转浮沉的诸多“ 沉默的框架” 创造“ 浮出水面” 之契机, 亦为新传播现象提供启示性解读。黄冠雄对ICA和AEJMC 2014年会进行分析后发现, 框架理论已成最受欢迎的经典理论[78]。两个年会围绕框架理论展开的研究分别有49篇论文、7个论坛和42篇论文、3个论坛。其中有专注于印度转基因茄子争论、艾滋病防治、癌症、巴以冲突等健康传播和政治传播情境中信息框架的效果研究, 也有针对穆斯林和伊斯兰教等的媒体框架的比较研究; 或比较不同国家、不同地区大众媒体的框架效果差异, 或比较报纸、电视、脸书、微信等传统媒体与新媒体之间的框架效果差异。

一些经典理论也纷纷加入对框架效果理论的探讨。从融媒体、全媒体的视角切入, Neuman探究到底是官方新闻媒体还是社交网络建构了海量信息环境下的媒体议程和叙事框架[19], Schweisberger等考虑正面框架和负面框架如何影响网络社交媒体环境下的“ 第三人效果” [79]。为验证框架效果是否在不同世界观中有不同表现, Nan和 Madden通过考察大众对健康领域风险的不同观点, 促成风险文化理论(cultural theory of risk)与框架理论的结合[80]; 陈红梅分析比较中、英、美三国媒体对2009年乌鲁木齐“ 7· 5” 事件的报道, 发现不同文化中的媒体由于选择不同的消息来源, 会呈现出不同的事实面向和因果关系, 而媒体对事件的归因往往与报道框架息息相关, 由此将框架理论与社会心理学的归因理论建立起联系[57]。随着现实情境的回应和文化框架的嵌入, 基于对本土文化和课题的本能兴趣, 研究者们或可在宏观层面以文化规范为变量, 考察同一问题在不同国家、不同地理时空中的本质差异; 在中观层面以场域为单位, 追踪各种显明的框架和沉默的框架在同一时空中的浮沉转换; 在微观层面以媒介心理学为取径, 探讨外来框架如何与人脑认知基模产生共鸣和扩散。不同层面对框架理论的综合运用, 或能逐层解密框架理论这个“ 黑匣子” , 管窥其根本的运作机制。

作为仅一字之差的美丽隐喻, 框架与相框的功用比较接近, 前者框限能反映生活经验的信息, 后者装裱能体现生活状态的照片, 两者均能选择并组合象征结构来反映现实。作为被持续解读的经典理论, 框架理论与传播学科的命运非常相似, 均诞生于多学科的十字路口, 基本内涵均无所不包, 相关命题均悬而未决[5, 81, 82, 83]。在众声喧哗的当下, 本文试图勾勒出框架理论的整体脉络, 填补框架理论史之断层与元理论研究之匮乏, 打破“ 效果为王” 的学科主流范式神话, 唤醒诸多“ 沉默者” 并建构跨学科的研究场域与对话空间。

本文采用原始文献与次级资料分析法, 挖掘框架理论的史前史、社会学转向以及传播学转向, 提炼框架理论的主流观点, 探访框架研究的“ 沉默者” , 爬梳概念的起源, 推演理论的演变。主要结论有:(1)发现沉默的框架概念原创者, 从跨学科身份、中层理论贡献、效果为王的时空脉络等角度探讨Bateson何以成为框架研究中的沉默者, 肯定Bateson的框架、元传播、关系传播等观点的学术价值。(2)发现沉默的非媒介效果框架、非大众传播框架和文化框架, 指出其成因是传播领域内框架研究的学者们青睐应用层面的实践调查研究, 忽略文化与非大众传播(尤其是非大众传播效果)面向的研究, 对策是采取将框架研究嵌入文化中并重新联结人类总体传播的建构主义研究路径。(3)打破过去“ 媒体— 受众” 二元分类的线性模式, 超越单纯文本分析的单向度框架研究, 建构跨学科的框架理论三维研究场域。

综上, 回到框架理论为何在经济学和心理学领域有所发展却在传播学领域画地为牢这个问题, 会发现一个基本的原因是, 在效果为王、中层理论至上的研究大气候下, 研究框架理论的学者将精力更多用于应用层面的实践调查研究而非推进理论发展。对于框架理论的发展策略, 或许可以借鉴Craig对传播学的生存建议, 即“ 不是被视为一个学科, 而是一个场域” [84]。

由于采用一手文献与次级资料分析法, 本研究在论证路径上破大于立, 未能就初建的新媒体情境、跨学科视角中的框架理论研究场域理论模型在信度和效度上做进一步实证和修正, 是为局限之一。局限之二, 理论模型进一步延伸的宏观的文化规范变量、中观的空间浮沉转换、微观的外来框架与人脑基模共鸣扩散机制等的多层面运用, 对解决让沉默的框架浮出水面这个具体问题仍过于笼统, 亦无法厚描框架理论在新媒体情境和跨学科领域中更为清晰的变革面貌。也正因此, 后续研究或可在理论建构的形而上讨论、经验资料的实证性搜集等方面有所作为。

(感谢《浙江大学学报(人文社会科学版)》及台湾地区“ 中华传播学会” 2016年会诸位匿名评审专家的宝贵意见。本文写作过程中先后得到台湾政治大学同窗师友徐美苓特聘教授、臧国仁教授、戴海波同学、黄茂勇同学的鼓励和指正, 孙群同学帮助翻译了英文摘要, 在此一并致谢!)

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|